EMSCHERplayer // Magazin // Kommunikation und Partizipation // Das Ruhrgebiet als kulturelles Erbe

Das Ruhrgebiet als kulturelles Erbe

Zur musealen Rekonstruktion eines altindustriellen Raumes

01

01

Das Ruhrgebiet hat in den letzten Jahrzehnten eine rapide Musealisierung erfahren. Vor allem durch die Internationale Bauausstellung Emscherpark wurden zahlreiche ehemalige Industrieanlagen erhalten und zum kulturellen Erbe des Ruhrgebietes erklärt. Wie ist diese Musealisierung zu bewerten? Worauf richtet sich die Erinnerung und wie ist eine historische Vermittlung zu organisieren, die aus der Beschäftigung mit der Vergangenheit Handlungsoptionen für die Gegenwart und Perspektiven für die Zukunft generiert?

Phantomschmerz

Als im Sommer 2010 im Rahmen der Kulturhauptstadt die gelben Ballons der "Schachtzeichen" in den Himmel stiegen, war es zunächst einmal eine Riesengaudi. Das Gespräch drehte sich im Ruhrgebiet überall um die Frage, sind die Ballons oben oder wann steigen sie wieder auf? Auf 30 Meter oder auf 80 Meter, ist der Wind zu stark oder legt er sich? Wann werden die Ballons beleuchtet? Wo hat man den besten Blick. Kurz: Alles war auf Event getrimmt, wie es im Ruhrgebiet inzwischen üblich ist.

In diesen Tagen, als ich durch Zufall, dienstlich oder am Ende ganz bewusst einige der insgesamt über 300 ehemaligen Orte von Zechen bzw. Schächten aufsuchte, änderte sich jedoch das Bild. Zunächst fiel mir auf, mit welchem Einsatz und welcher Inbrunst sich die jeweiligen Teams um "ihren" Ballon, der jeweils auf einem beweglichen Karren montiert war, kümmerten. Dabei galt die Sorgfalt und Ernsthaftigkeit zum einen dem Ballon, vor allem aber dem Schacht oder der Zeche selbst, die es zu markieren galt. Die Teams, die in der Regel aus ehemaligen Bergleuten der jeweiligen Zeche oder Anwohnern der umliegenden Stadtteile bestanden, versuchten in unzähligen Gesprächen, in kleinen Ausstellungen und Broschüren, in Straßenfesten oder Diskussionsrunden die ehemalige Gestalt ihrer Zeche, ihre technischen Funktionen und ihre Bedeutung für die Beschäftigten und den Stadtteil zu rekonstruieren. Es wirkte ein wenig wie Trauerarbeit und wie die Reaktion auf eine Art Phantomschmerz, den diese ehemaligen Bergwerke hinterlassen haben, die größtenteils nicht mehr da sind, aber die Erinnerung an ihre Existenz in die Gegenwart vermitteln.

Erinnerungen

Worin besteht dieser Phantomschmerz der ehemaligen Bergleute im Ruhrgebiet, worin besteht ihre enge Verbindung zu ihrer Heimat, die man im übrigen auch auf andere Berufszweige und Bevölkerungsgruppen übertragen kann? Er basiert vor allem auf persönlichen Erinnerungen an die letzte Phase des Bergbaus nach dem 2. Weltkrieg und damit dem Höhepunkt in der Zeit unmittelbar vor der Bergbaukrise in den späten 1950er Jahren.

In dieser Erinnerung steht das Ruhrgebiet für Kraft und Energie, für Wohlstand, für harte Arbeit und guten Lohn, für Familie, für Kameradschaft und Nachbarschaft, für intakte Milieus, für Vereinsleben, für Fußball und Freizeit, für Tauben und Karnickel, für Hinterhof und Kleingarten. Und er steht für Stolz und Verlässlichkeit, für Einheitlichkeit und Gleichheit. Gelsenkirchen war zwar die größte Bergbaustadt in Europa, Herten und Essen behaupten dies auch von sich und wahrscheinlich haben alle drei Recht, je nachdem, welches Jahr man nimmt, aber das ganze Ruhrgebiet war "vor Arbeit ganz grau".

Heute dagegen, eine Generation später, am Ende oder auf dem Höhepunkt des Strukturwandels, sieht alles ganz anders aus. Das Ruhrgebiet ist nicht mehr erfüllt vom Dröhnen und Hämmern der Maschinen, von drehenden Seilscheiben und endlosen Kohlezügen, die Feuer in der Nacht brennen nicht mehr, der Pott kocht nicht mehr. Die sozialen Milieus haben sich weitgehend aufgelöst, den Vereinen fehlt es an Mitgliedern, der stolze Proletarier ist dem depravierten Harz IV-Empfänger gewichen, die Zechen und Fabriken sind verschwunden und haben gesichtslosen Baumärkten und Einkaufszentren Platz gemacht. Das Ruhrgebiet ist keine Einheit mehr, sondern zerfällt in Regionen, denen es gut geht, meist an der Peripherie, meist im Süden, und verarmten Regionen in der Emscherzone, in denen Hoffnungslosigkeit eingezogen ist.

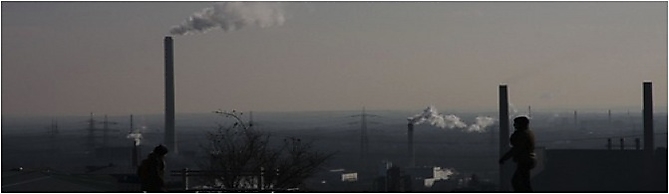

Aber stimmt dieses nostalgische, wehmütige Bild wirklich? Schaut man sich die Fotos im Ruhr Museum zum Strukturwandel im Ruhrgebiet an, so fällt auf, dass in und vor den zahlreich abgebildeten Siedlungen und Zechen kein Baum und kein Strauch stand. Und ansonsten sind die alltäglichen Szenen, die dargestellt sind, liebenswert und anrührend, aber Kleidung, Wohnungsausstattung und die wenigen Autos sind bescheiden bis armselig. Ich kann mich noch als Kind und Jugendlicher erinnern, kilometerlang an hohen Fabrikmauern vorbeigelaufen zu sein, den Gestank der Kokereien und der Chemiefabriken in der Nase und häufig legte sich ein dreckiger Staub aus den Schornsteinen und Hochöfen über das Ruhrgebiet. Man lebte auf kleinstem Raum mit kinderreichen Familien in 60 qm Wohnungen und die Häuser waren nicht frisch gestrichen, weil es sich nicht lohnte, denn die Emissionen hätten sie eh schnell wieder verdeckt. Und die Arbeit unter Tage und in der Stahlindustrie war hart und trotz aller technischen Errungenschaften und Sicherheitsbestimmungen menschenfeindlich.

Kulturelles Erbe

Insofern stimmt die beschriebene Verlusterfahrung, der Phantomschmerz, mit der Realität nicht unbedingt überein, zumindest stehen dem Verlust sicherer und auch gut bezahlter Arbeitsplätze in der Schwerindustrie eine Menge ausgleichender Errungenschaften gegenüber. Wie ist dieses nostalgische Gefühl, diese Sehnsucht nach dem guten alten Ruhrgebiet, das wir alle ein bisschen haben, dann zu erklären? Der Sozialphilosoph und ehemalige Staatssekretär von Nordrhein-Westfalen, Hermann Lübbe, hat eine Analyse vorgelegt, nach der eine Veränderung der Umwelt von mehr als 2 % pro Jahr zu einem massiven Vertrautheitsschwund führt, das heißt, dass sich der Mensch in seinem angestammten Lebensraum nicht mehr wohl fühlt und zurechtkommt, kurz seine Heimat verliert.

Und dies ist im Ruhrgebiet sicherlich der Fall. In den 1960er und vor allem den 1970er Jahren verschwanden ganze Zechenareale, die vorher Arbeitsmittelpunkt waren und die Silhouette und auch die Existenz eines ganzen Viertels oder Stadtteils bestimmt haben. Es herrschte eine begründete Abrisswut, die versuchte, der unverhofft hereingebrochenen Krise Herr zu werden und möglichst schnell Platz zu schaffen für neue Industrien und Ansiedlungen, auch wenn dies sich als äußerst schwierig erwies. Einher ging diese Abrisswut mit einem ungebrochenen Modernisierungsglauben, der nach dem 2. Weltkrieg im Zuge des Wirtschaftswunders entstanden war. So kam es neben dem Abriss der Zechen und später der Stahlfirmen und metallverarbeitenden Fabriken auch zum Abriss und Neubau öffentlicher Einrichtungen, die den Vertrautheitsschwund noch weiter steigerten.

Dieser Abrissprozess ist in den 1980er, vor allem in den 1990er Jahren zum Ende gekommen und hat sich vor allem durch die Internationale Bauausstellung Emscher Park – Karl Ganser sei Dank – ins Gegenteil gedreht. Seit ca. zwanzig Jahren werden nicht nur die übriggebliebenen Zechen, sondern praktisch alle Relikte des Industriezeitalters weitgehend erhalten und gehören zum kulturellen Erbe des Ruhrgebietes.

Dabei ist zu beachten, dass die Bildung des kulturellen Erbes einer Gesellschaft wie der französische Kulturwissenschaftler Krysztof Pomian ausgeführt hat, in einem Bruch zwischen der Vergangenheit und der Gegenwart besteht. Die Traditionen, Verbindlichkeiten und Selbstverständlichkeiten der Vergangenheit werden in der Gegenwart obsolet und funktionslos. Dies gilt für soziale und rechtliche Systeme, Riten und Gepflogenheiten einer Gesellschaft ebenso wie für ihre materiellen Hinterlassenschaften. Diese veralten, werden zerstört oder ersetzt, werden zu Ruinen oder geraten in den Abfall. Sollten sie diesen Verfallsprozess aber durch irgendeinen Zufall oder durch ihre Widerständigkeit überstehen – und das ist im Ruhrgebiet bei vielen der gigantischen Industrieanlagen der Fall – so kommt ihnen bei der Bildung des kulturellen Erbes eine besondere Bedeutung zu.

Sie sind so etwas wie die Vermittler zwischen Vergangenheit und Zukunft. Walter Benjamin hat dies mit dem Begriff der "Aura" beschrieben. "Aura" meint bei ihm die Faszination des Authentischen, die entsteht durch das Spannungsverhältnis von räumlicher und sinnlicher Nähe und zeitlicher Ferne und Fremdheit. Das historische Objekt oder Gebäude ist dem Betrachter nah und fern zugleich: nah, weil er es mit Augen und Händen direkt erfassen, ja körperlich spüren kann, fern weil er durch den historischen Gegenstand mit einer entfernten Wirklichkeit und einem entfernten Bewusstsein konfrontiert wird. Gerade dadurch, dass sie von ihrem ursprünglichen Kontext abgeschnitten, entzeitlicht und durch den Wegfall ihres Umfeldes auch enträumlicht sind, werden sie in dem Maße unverständlich, fremd und interpretationsbedürftig, in dem sie ihre ursprüngliche Funktion und Bedeutung abgestreift haben oder nicht mehr so einfach preisgeben.

Vermittlungsfragen

Genau hier setzt aber ein Vermittlungsproblem ein – und damit bin ich bei meinem letzten Punkt – der Rolle des Museums in diesem Sinnbildungsprozess. Es wäre sicherlich völlig verfehlt, die ehemaligen Gebäude des Industriezeitalters als reine Kulissen, als Camouflage zu nehmen, die allein der Befriedigung einer falschen Nostalgie dient, die das Industriezeitalter verniedlicht und verklärt und ein völlig falsches Bild vermittelt. Die alten Zechen und Fabriken, die zahlreichen Relikte und materiellen Überreste bedürfen vielmehr einer Erklärung, einer Vermittlung ihrer ursprünglichen Bedeutung und der damit verbundenen sozialen und gesellschaftlichen Verhältnisse – einschließlich der von mir oben skizzierten Schattenseiten und negativen Geschichten. Genauso falsch wäre es aber, diese Relikte auf ihre ehemalige technische Funktion zu reduzieren und sie als rein technische Denkmale zu pflegen und zu erhalten. Der Gasometer Oberhausen steht nicht nur für die technischen Fragen der Gasspeicherung, sondern als größter Innenraum Europas vor allem für die gigantischen Dimensionen des Industriezeitalters. Und die Zeche Zollverein ist nicht wegen ihrer Funktion, der Förderung, Sortierung und Verteilung von Kohle zum Weltkulturerbe erklärt worden, sondern als förderstärkste Steinkohlenzeche der Welt ist sie das Symbol für ein ganzes Zeitalter, für das Zeitalter des fossilen Energieverbrauchs.

Insofern ist es richtig, dass zum Beispiel die Rheinischen und Westfälischen Industriemuseen die ihnen anvertrauten Objekte nicht nur als technische Kulturdenkmale betreuen, sondern in ihnen die sozialen und gesellschaftlichen Implikationen für das jeweilige Umfeld, die Siedlungen und Stadtteile ebenso deutlich machen wie die Arbeitsbedingungen und die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen des jeweiligen Industriezweiges. Und es ist auch richtig, in der Kohlenwäsche, dem größten Gebäude auf Zollverein und zentralen Ausgangspunkt der Industriekultur das Ruhr Museum zu verankern, das versucht, die Faktoren und Begleitumstände der Industrialisierung im Ruhrgebiet als anschließenden umfassenden Prozess zu beschreiben. Indem es aber gleichzeitig nicht nur den Strukturwandel, sondern auch die langen Jahrhunderte vor der Industrialisierung zeigt, stellt es letztere als relativ abgeschlossene Epoche dar, die das Ruhrgebiet zwar von Grund auf geprägt hat, aber auch Raum für Veränderungen lässt. Insofern stellt sich das Ruhr Museum, wie Gottfried Korff sagt, zwar als "Heimatmuseum neuen Typs" dar, das die Industriegeschichte als eigene Geschichte, als Heimatgeschichte mit einschließt, sie durch den Grad an Historisierung gleichzeitig aber relativiert und für zukünftige Entwicklung offen hält.

Autor: Prof. Heinrich Theodor Grütter ist Direktor des Ruhr Museums auf Zollverein und Honorarprofessor an der Universität Duisburg-Essen. Er hat zahlreiche Ausstellungen im Ruhr Museum und in ehemaligen Industrieräumen organisiert und eine Reihe von Publikationen zu Fragen des Museums und der Geschichts- und Erinnerungskultur vorgelegt.

PDF anzeigen"Ruhrgebiet" (CC) nispi2002

Zollverein und die industrielle Kulturlandschaft Ruhrgebiet

2001 wurde die Zeche Zollverein in Essen zum UNESCO Weltkulturerbe der Menschheit erklärt. Sie erhielt diesen Titel als drittes Industriedenkmal in Deutschland neben der Völklinger Hütte im Saarland und dem Silberbergwerk Rammelsberg in Goslar. Die Ernennung bedeutete die Krönung der Arbeit der kurz zuvor beendeten Internationalen Bauausstellung Emscher-Park. In der Folge hat sich das Welterbe Zollverein zum Symbol für den Strukturwandel nicht nur im Ruhrgebiet, sondern im gesamten Industrieland Nordrhein-Westfalen entwickelt.

Zur Zeit wird unter dem Titel "Weltweit einzigartig. Zollverein und die industrielle Kulturlandschaft Ruhrgebiet" ein Erweiterungsantrag vorbereitet, der die gesamte Industriekultur des Ruhrgebietes, vor allem in ihren funktionalen und landschaftsbildenden Bezügen zum Welterbe vorschlägt. Vorbild für diesen Erweiterungsantrag sind andere altindustrielle Gebiete wie das französische Nord Pas de Calais und der belgische Hennegau, die als ehemaliges länderübergreifendes Bergbaugebiet bereits zum Welterbe ernannt wurden. Vorbereitet wird der Antrag von der Stiftung Industriedenkmalpflege und Geschichtskultur mit Sitz in Dortmund.

Industriedenkmal-Stiftung

Dinge erleben

Wenn es um Unterhaltung und um Freizeit geht, spielt das Erlebnis eine zentrale Rolle: Freizeitparks, Open-Air-Veranstaltungen, Science Center und auch Museen beugen sich dem Druck und organisieren kleine und große Events, zum Beispiel Museumsnächte, Kindergeburtstage und kulinarische Ereignisse. Auch die im Museum ausgestellten Dinge haben eine spezifische Erlebnisqualität, die von den Besuchern und Besucherinnen erfahren werden. Die Vieldeutigkeit der Dinge und ihr Bedeutungswandel im Verlauf der Geschichte werden in der Museums- bzw. Ausstellungspräsentation hergestellt. Diese Präsentation bestimmt die Art der Bezugnahme und die Ausstellungsmacher versuchen das Objekt, das Ding, das Exponat in einen ausgewählten Argumentationszusammenhang einzubringen, damit die BesucherInnen die Ding- oder Bild-Bedeutungen in der aktuellen Wahrnehmung vergegenwärtigen. Darüber hinaus ist damit auch stetige Bedeutungsentzifferung verbunden, die Zeichen, Dinge, Exponate müssen erst noch erkannt und verstanden werden. Museen sind „Sprachschulen“ oder auch „Sehschulen“ für Dinge.

Siehe dazu auch den Magazinbeitrag von Karin Harrasser Kinder im Museum. Über das Wechselspiel von Display und Aneignung.

Museumslandschaft Ruhrgebiet

Der Wandel des Ruhrgebietes von der Industrie- zur Kulturlandschaft wird vor allem an der Dichte der regionalen Museen deutlich, deren Zahl sich in den letzten vierzig Jahren vervierfacht hat. Den Kern der industriegeschichtlichen Erinnerung bilden seit den 1980er Jahren die Industriemuseen mit Standorten wie dem Museum der Schwerindustrie in der Zinkfabrik Altenberg in Oberhausen, der Henrichshütte in Hattingen, den Zechen Zollern in Dortmund, Hannover in Bochum und Nachtigall in Witten sowie dem Schiffshebewerk in Waltrop. Hinzu kommen die bereits seit den 1930er Jahren bestehenden großen Technikmuseen, das Deutsche Bergbau-Museum in Bochum und das Westfälische Freilichtmuseum für Handwerk und Technik in Hagen sowie gut zwei Dutzend kleinere regionale und lokale Bergbaumuseen, meist in privater Trägerschaft, die den langen Abschied vom Industriezeitalter begleiten. Seit 2010 existiert in der Kohlenwäsche der Zeche Zollverein das Ruhr Museum, das als Gedächtnis des Ruhrgebietes die gesamte Geschichte der Region von den erdgeschichtlichen Grundlagen über die vormoderne und die Industriegeschichte bis in die Gegenwart beschreibt. Ruhrmuseum.

Musealisierung der Emscher?

Auch der Umbau der Emscher dokumentiert die Geschichte der Region auf das Eindrücklichste. Der Magazinbeitrag von Roland Günter Natur als Element von Industriekultur. Kann ein Fluss ein Denkmal sein? thematisiert genau diese Frage. Mit dem Beginn der Industrie-Epoche sackte die Erde und brachte das von der Natur ausbalancierte Wasser-System durcheinander. Die uralte Emscher geriet aus dem Gleichgewicht. Ab 1890 erarbeiteten Ingenieure Projekte und 1906 begann die technische Umgestaltung des Flusses in eine offene Beton-Wanne. Dieses künstlich geschaffene Fluss-System der Emscher war für seine Zeit ein auf dem Kontinent einzigartiges Meisterwerk an neuer Wasserbau-Technologie und an Organisation mit Bergwerken, Unternehmen und Gemeinden. In den 1980er Jahren veränderte sich das Bezug-System von Natur und künstlich Geschaffenem erneut und die Emscher sollte mit Hilfe der technischen Möglichkeiten im Wasserbau und der Abfall-Verwertung auf die Höhe der Zeit kommen. Darüber hinaus sollten neue und ökologische Landschaften entstehen, in denen die Natur wieder Rechte erhält. Die Wasserbau-Ingenieure entwickelten ein Trenn-System: eine riesige Röhre soll das Abwasser mit Schmutz und Giften aufnehmen und tief unter der Erde durch die Region abführen – zu neuen Kläranlagen auf dem höchsten Stand der Technik. So dokumentieren ein Fluss und seine technische Inbesitznahme gesellschaftliche Transformationsprozesse.

Inhaltsverzeichnis

- Das Ruhrgebiet als kulturelles Erbe <<

- Vom "Change!" zur Veränderung

- Das digitale Desaster der Erinnerung

- Transformationen der Wahrnehmung von (urbanen) Landschaften

- Interdisziplinäre Metropolenforschung

- Infrastrukturprojekte und Bürgerbeteiligung

- Nachhaltige Entwicklung

- An Herausforderungen wachsen

- Vom Geldgeber zum Mitgestalter

- Transparenz ist kein Gespenst

- Wasser als Wirtschaftsgut

- Sich Die Welt Zu Eigen Machen

- Wie noch nie. Neue Altersbilder am neuen Fluss

- Wasserpolitik im Privathaushalt

- Das Genossenschaftsprinzip als "role model"

- Plakative Kommunikation

- Partizipative Stadtteilarbeit

- Spannungsfelder

- Politische Modernisierung durch Medien?

Wissenswertes

Industrielles Freilichtmuseum Ruhrgebiet?

Das Ruhrgebiet ist die dichteste altindustrielle Kulturlandschaft in Europa. Es gibt eine Vielzahl von stillgelegten und ungenutzten Industriegebäuden und eine Reihe von Industriemuseen, die ebenfalls in ehemaligen Industriegebäuden beheimatet sind. Fast könnte man von einem industriellen Freilichtmuseum Ruhrgebiet sprechen.

Die zahlreichen Industriedenkmäler der Region sind in der vom Regionalverband Ruhr betriebenen Route der Industriekultur zusammengefasst. Kern der Route sind neben dem zentralen Besucherzentrum auf der Zeche Zollverein in Essen und weiteren Besucherzentren in Dortmund, Duisburg, Oberhausen und Herten die sogenannten Ankerpunkte, große industriekulturelle sites wie der Gasometer Oberhausen, der Landschaftspark Hochofen Duisburg-Nord oder die Zeche Zollern in Dortmund. Daneben umfasst die Route eine Reihe von überregionalen Museen, wichtigen Siedlungen und Halden, sogenannten "Panoramen der Industrielandschaft. Die insgesamt mehrere hundert ehemaligen Industrieanlagen sind durch ein komplexes Ausschilderungssystem im Straßenbild und ein enges Radwegenetz, vor allem aber durch zahlreiche thematische Routen, vor allem zur Industrienatur und der Landmarkenkunst – letztere mit eigenen Besucherzentren – miteinander verbunden.

Route Industriekultur.

Sammeln und Sammlungen

Im Zeitalter der Aufklärung wurden Sammlungsbemühungen koordiniert und die Zahl der Museen stieg an. Am Ende des 18. Jahrhunderts existierten in Europa etwas mehr als hundert Museen, 1914 waren es bereits mehrere tausend. Diese Ausbreitung und auch seine besonderen Zielsetzungen - nämlich den Anspruch, für jedermann zugänglich zu sein und die gesammelten und konservierten Objekten dauerhaft zu schützen – sind charakteristisch für Museen. Sie dienen der Öffentlichkeit und sie sind Mittler zwischen Vergangenheit und Zukunft. Sie sammeln Vergangenes, um es für die Zukunft aufzubewahren und in der Gegenwart Orientierungs- möglichkeiten zu bieten.

Bereits 1830 hieß es in der Museumsdefinition der Allgemeinen deutschen Real-Encyclopädie für die gebildeten Stände: Zur „Ansicht der Kenner“, zum „Genusse der Kunstfreunde“, zur „Befriedigung der Neugierigen“ und zur „Belehrung von Schülern und Meistern“ werden Museumssammlungen zusammengetragen und gezeigt.

Zum Weiterlesen

Volker Bandelow u.a. (Hg.): SchachtZeichen. Geschichte, Menschen, Ballone, Essen 2011

Ulrich Borsdorf, Heinrich Theodor Grütter, Jörn Rüsen (Hg.): Die Aneignung der Vergangenheit. Musealisierung und Geschichte, Bielefeld 2004

Heinrich Theodor Grütter (Hg.): Museumshandbuch Ruhrgebiet. Kunst, Kultur und Geschichte, Essen 2003

Krzysztof Pomian: Der Ursprung des Museums. Vom Sammeln, Berlin 1998